L’EFFONDREMENT

La marine d’Alger ne pouvait

échapper aux conséquences de profondes crises politiques et

économiques qui secouèrent le pays à partir du XVIIIème siècle ainsi

qu’aux changements qui survinrent dans les Etats européens et en

Méditerranée.

Un concours de circonstances

défavorables allait, à la veille du XIXème siècle, desservir

directement ou non, cette organisation qui montrait peu à peu, des

signes d’essoufflement. La décadence, puis la chute ont des causes

aussi nombreuses que diverses que nous allons tenter d’analyser.

A - LES CAUSES INTERNES

1 - Dégradation

de la situation politique

Les processus de la décadence,

entamée peu à peu, apparaissaient au grand jour. Depuis quelques

décennies, la Régence était minée par les germes de destruction.

Colonie d’exploitation et

république militaire, le pays ne supportait plus d’être gouverné par

une minorité turque, vivant en vase clos et se réservant l’exercice

et le bénéfice du pouvoir. Avec le temps, elle avait perdu l’esprit

offensif des premiers jours ainsi que l’esprit de corps qui firent,

jadis, sa légendaire puissance.

La milice se distinguait par sa

désobéissance, ses appétits déchaînés, son goût pour les troubles et

l’usurpation de l’autorité par la violence.

Cette soldatesque corrompue

voyait, cependant, ses effectifs diminuer de façon continue. Les

recrues dans les provinces ottomanes se firent de plus en plus

rares. Si, en 1628, Dan parlait de 22.000 janissaires, les dernières

années n’offraient que 4.000 dont plus de 3.000 invalides « Taïfa et

Odjaq compris. »

Le pouvoir central, déjà

affaibli par les drames de palais sanglant, ne contrôlait pas tout à

fait la situation. Après le Dey ‘Uthmân et les Beys Muhammad

al-Kabîr et Sâlah de Constantine, on ne trouve plus aucune figure

parmi les dirigeants, capable de faire respecter l’état et ses

instructions.

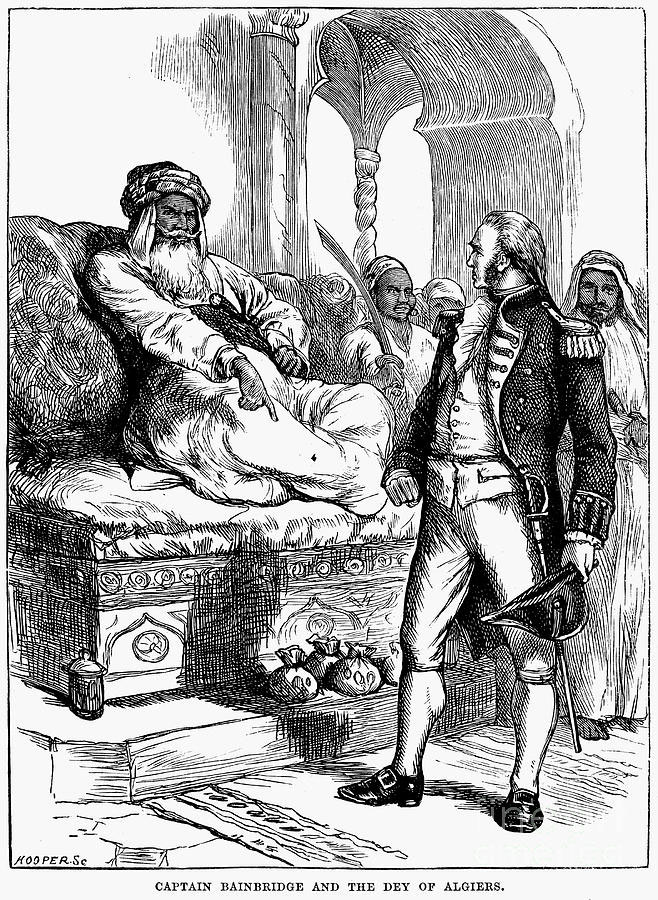

Le Dey de la dernière période

n’était plus, comme avant, « souverain indépendant allié au Sultan,

maître absolu, commandant les forces et les rouages de la Régence. »

Il devint : « l’esclave de ses esclaves... vivant dans une

continuelle méfiance, occupé à déjouer les trames qui menaçaient ses

jours. »

Ces « pachas » disparaissaient

par le feu ou par le poison. Leur autorité, même limitée, était mal

acceptée. La dégradation du système fut telle que de 1798 à 1830,

six Deys furent assassinés sur huit. Leurs femmes furent dépouillées

de leurs biens, et leurs enfants réduits à la simple paie des

soldats et exclus de tous les avantages et charges de l’Etat.

Le pouvoir s’usait et la

détérioration s’accentuait. Les Beys, devenus semi-indépendants,

s’enrichissaient démesurément, alors que le gouvernement

s’appauvrissait. Les foudres de ce dernier n’allaient pas épargner

ces roitelets. De 1790 à 1825, huit d’entre eux furent destitués et

seize exécutés. Constantine connut de 1803 à 1825 seize Beys[1].

Ces chefs de provinces étaient

surveillés ou concurrencés par l’Agha des Mehalla (Mehalli aghassi)

qui intervenait dans leurs affaires. La méfiance réciproque, la

cupidité et les règlements de compte épuisaient le pays et le

précipitaient dans une anarchie dangereuse et des jours sombres. Les

Beys humains ou équitables étaient accusés de trahison et payaient

de leur vie ou de leurs biens. Les autres, tyrans et sans scrupule,

comme Tchakerli à l’Est et Hassan à l’Ouest étaient les artisans de

nombreux malheurs. Certains se soulevaient contre le pouvoir central

et harcelaient les forces du Dey, permettant ainsi aux ennemis

extérieurs de préparer avec succès, les coups qui devaient achever

la Régence.

La violence devenue méthode de

gouvernement, fit oublier les problèmes de défense et de gestion.

Les révoltes intérieures dues à la misère, l’oppression et les

charges fiscales avaient fait perdre au régime de précieux

auxiliaires, et le rendant vulnérable. Les Juifs, véritables

maîtres, dictaient aux responsables la politique qui les

avantageait. Ils favorisaient souvent les Anglais quand les Français

donnaient chichement. L’or des premiers « faisait des ravages dans

les consciences » venait de remarquer un observateur ! Le commerce,

source principale de richesses, échappait aux autochtones. Le pays

était la proie des disettes, des horreurs et du vide menaçant.

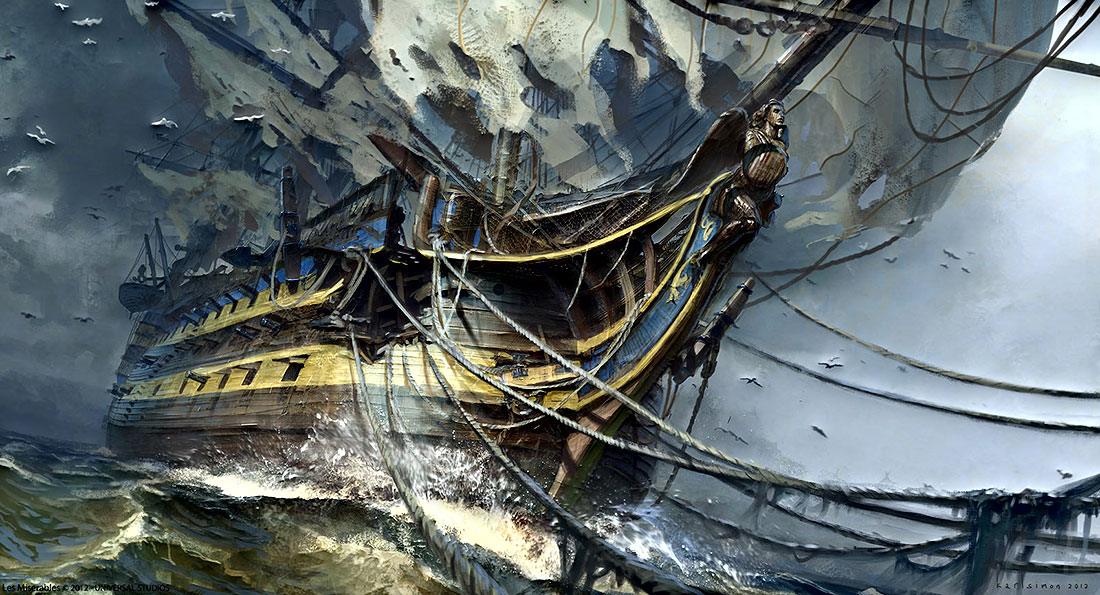

2 - Une marine condamnée

Le temps où la marine d’Alger «

était la plus puissante du globe par le nombre, la force de ses

vaisseaux, l’audace et l’habileté de ses marins[2]

» était révolu.

Les problèmes qu’elle

affrontait étaient généralement insolubles. Les Juifs

s’introduisaient partout où il y avait beaucoup d’argent à gagner.

Aussi le Dey Mustapha leur accorda, en 1799, le privilège de la «

Karasta. » Les Moqrânî venaient d’y renoncer. Bouchnac et Bacri

recevaient en espèces le montant des livraisons de bois débité pour

la marine d’après des tarifs établis en... 1702, augmentés d’une

commission d’environ 20% pour les peines, travaux, soins, frais et

transport. Ensuite, nos deux Juifs établirent une série de prix

nouveaux en rabais considérable sur ceux perçus par les habitants de

la région depuis longtemps lors des livraisons. Mécontentes, les

tribus employées à la coupe, refusèrent de laisser embarquer le bois

amassé sur la côte.

Les chantiers navals d’Alger en

souffrirent et la construction fut ralentie. Les vaisseaux perdus ou

engagés en Orient, entre 1812 et 1826, ne purent être totalement

remplacés[3].

E.de la Primaudaie estimait la flotte forte de quatorze unités en

1825 et sa puissance de feu entre 320 et 336 canons[4].

Au refus des tribus victimes de

la cupidité, s’ajoutèrent les révoltes antiturques des montagnards

et les difficultés de faire parvenir le bois à Alger, à partir de

1827.

La situation devint alarmante

pour une marine qui ne pouvait ni rajeunir ni entretenir sa flotte

Le Dey se tourna bien vers les Banî Djenâd qui possédaient les

riches massifs de chênes zen. Dans une de ses lettres, il exprima

clairement les difficultés dans lesquelles il se débattait:

« Nous désirons, écrit-il,

que vous vous occupiez avec nous de la coupe de bois que nous avons

besoin de prendre chez vous. Vous nous prêterez ainsi votre concours

par le Jihâd [...] Envoyez-nous deux notables de la Djem’a et des

cheikhs intelligents ; nous nous entretiendrons avec eux au sujet

des dimensions [des pièces] et autres choses. »

Cependant, malgré les appels et

les avantages concertés, les Banîs Djenâd ne donnèrent, aucune suite

aux propositions du gouvernement...

Quant à l’état des navires

existants, il était loin d’être satisfaisant. Ce mauvais état

d’armement fut déjà signalé par Dubois-Thainville[5].

Et bien avant la chute, les signes de décadence étaient repérés par

les observateurs. La marine algérienne, écrit Boutin, dans son

mémoire, est nulle pour nous, même si son opinion est exagérée. Le

jugement de cet agent de Napoléon était probablement dicté par deux

éléments : la baisse des effectifs et l’âge des unités en service.

En effet, 3 frégates de 50, 46 et 44 canons ; 7 chébecs de 12 à 32

canons ; 3 polacres de 10 à 22 canons ; 10 chaloupes canonnières

pontées et en état de tenir la mer... 50 chaloupes canonnières non

pontées et d’anciennes constructions pour la défense du port, mises

à la mer en mai et replacées dans les magasins en octobre... 2

galères pour la défense du port et quelques petits corsaires de 4 à

6 canons, telle était la flotte d’après Boutin.

Les états des forces maritimes

des puissances européennes étaient, à cette époque, en progression

constante et bénéficiaient des progrès techniques qui manquaient

cruellement à notre marine. Ni la mission à l’étranger, ni

rénovation dans les arsenaux. On ignorait tout des progrès

techniques de l’époque.

Si la construction sur place

périclitait, l’achat de navires à l’étranger se poursuivait avec les

inconvénients dus à la situation. Les transactions ne semblent pas

avoir été heureuses pour les Algériens. Un officier de la marine

belge, le commandant Crombet, fit une brève visite à Alger, en mai

1817. Il y trouva une frégate « qui a l’air d’avoir rendu de longs

services » vendue à la

Régence par le Grand Seigneur (le Sultan) « avec deux jolies

circasiennes pour la somme exorbitante de 500.000 piastres fortes,

faisant argent de France 1.500.000 frs, somme pour laquelle, disait

en société le consul d’Angleterre, M. Mac Donald, l’Angleterre leur

aurait donné vingt belles corvettes toutes armées[6].

»

Husayn Pacha (1818-1830), très

au courant des problèmes internationaux, comprit la nécessité et

l’urgence d’une solution à la crise de la marine. Dans une lettre

datée du 18 juillet 1819, adressée au sultan Mahmûd II, on le voit

solliciter de La Porte « des ingénieurs pour la fabrication des

armes pour enseigner ce métier aux Algériens... Pour que nos

janissaires puissent vaincre leurs difficultés, nous vous prions de

nous envoyer les munitions suivantes : 40 canons en cuivre, 3.000

bombes format 18, 3.000 format 12 ; 6 pièces d’obus à 2 tonnes,

15.000 quintaux de poudre noire, 2.000 quintaux d’huile et de

naphte, 500 quintaux de goudron, 1.500 quintaux de poix, 40

frégates, 60 vergues de frégates, 1.000 armes, 150 quintaux de

chanvre, 2.000 quintaux de fer brut, 2.000 quintaux de cuivre, 1.000

canons en fer et 1.200 grosses voiles. »

S’adressant à Kursu Pacha,

Ministre de la Marine ottomane, le Dey lui réclamait l’envoi de

bateaux de guerre ainsi que « des facilités de recrutement de

janissaires de l’Anatolie pour renforcer le potentiel militaire,

face aux menaces de la France et de l’Angleterre[7].

»

Mais le Sultan avait ses

problèmes propres et ses difficultés. La Régence, ne pouvant

construire ses bâtiments et fabriquer ses armes et munitions, en

quantité suffisantes pour faire face à une situation explosive,

courait peu à peu à sa perte[8].

La situation était pénible pour

les responsables : « Il y a six ans, nous dit Boutin, on fondit

quelques canons par forme d’expérience. On acheta du bronze pour en

fabriquer d’autres, mais ce fut l’échec. On fabriquait bien de la

poudre mais elle était défectueuse[9].

»

Les navires à rames, très

efficaces pour la course en raison de leur légèreté et leur vitesse,

ne pouvaient être presque d’aucune utilité pour les actions

militaires[10].

Les bâtiments étaient restés fragiles, donc incapables d’affronter

le mauvais temps. Leur espace était étroit et « occupé pour

l’essentiel par le moteur humain. » L’artillerie était réduite et

concentrée à l’avant. Alors que les autres marines avaient

enregistré des progrès techniques appréciables, nos navires étaient

tout juste bon « pour des coups de mains et des razzias et non des

conquêtes en profondeur[11].

»

3 - Pénurie de marins

Le recrutement n’amenait plus,

à Alger, que de rares volontaires. La pénurie de marins constituait

un véritable péril.

On trouvait peu de gens à

enrôler. La situation devint telle que « lorsque les équipages des

corsaires qui allaient en course n’étaient point complets, quelques

sbires faisaient embarquer à coups de bâton des Biskrîs, des Kbai’ls

et des Maures[12]».

Les quelques marins de profession étaient usés par les longues

sorties. Ils étaient devenus presque tous infirmes.

Quant aux Raïs, leur nombre et

leur qualification étaient source d’inquiétude. Certains n’étaient

que « des écumeurs de mer moitié marchands, moitié pirates. »

D’autres préféraient rester à terre ; exerçant des petits métiers ou

préférant des emplois de drogman dans les consulats. Quelques-uns

servaient de pilotes aux navires de commerce. On dit qu’entre 1800

et 1816, trente-quatre capitaines seulement prenaient la mer[13]

! En général, ils ne songeaient plus qu’à vivre chichement des

maigres revenus que leur procuraient leurs sorties en Méditerranée,

de temps à autre. La Régence souffrait de la disette d’habiles

marins.

Les officiers de mérite

manquaient. Le peu d’expérience de ceux qui commandaient encore, et

le peu de batailles engagées en mer, enlevèrent à la marine son

efficacité et son mordant de jadis. « Il n’y a plus, sur le navire,

constate Dubois-Thainville, l’ordre et la discipline légendaire »

qu’enviaient les autres flottes. Les responsables éprouvaient de

grandes difficultés à faire observer une bonne discipline à leurs

soldats et leurs marins, lesquels, disait Shaw « prétendent avoir

autant d’autorité que leurs officiers[14].

»

Au manque de potentialité

humaine, s’ajoutaient les conditions de travail éprouvantes. Les

provisions emportées se limitaient à peu d’huile « infecte, »

quelques olives et du biscuit « souvent gâté» : c’étaient les vivres

du bord ! On était loin du temps où les provisions suffisantes,

variées et appétissantes ragaillardissaient le marin.

Un découragement général semble

avoir gagné, dès la première moitié du XVIIIème siècle, les milieux

de la marine. Parlant d’eux, Shaw avait constaté une anomalie qui

laissait perplexe : « Ils ont, dit-il, une grande quantité de

matériaux pour bâtir des vaisseaux, de sorte que s’ils voulaient

reprendre courage et établir, parmi eux, une bonne discipline, ils

pourrait beaucoup incommoder les Européens. »

4 - Pénurie d’argent

La disette de bons marins ne

fut que la conséquence de la disette d’argent.

La paix avec certaines nations

commerçantes, notamment après le traité algéro- espagnol de 1786,

avait limité sérieusement l’action des corsaires Les recettes, dont

une bonne partie provenait des tributs payés par les nations

maritimes, ne pouvaient couvrir, même en partie, les besoins du

gouvernement. En 1822, quatre Etats payèrent à la Régence,

quatre-vingt-seize mille dollars espagnols[15].

Et les autres ressources,

pourrait-on dire ? Le commerce était maladroitement ruiné par les

Deys qui s’en accaparèrent et les Juifs qui s’enrichissaient aux

dépens du pays. Certains négociants devinrent les créanciers de

l’Etat, et lui dictaient leurs volontés.

L’âge d’or de la course était

passé fini depuis quelques temps. La source des fabuleux revenus

avait tari. Déjà, vers 1780, les consuls en poste ici, avaient

remarqué cet infléchissement : « On ne voit plus arriver dans le

port d’Alger que des prises de peu de valeur et en petite quantité »

écrit Vallière[16].

Les sorties en mer ne duraient

que cinq ou six jours[17],

au lieu de deux ou trois mois ! Aussi, les diminutions furent de

plus en plus sensibles : en 1771, 4.350 francs de prises ; entre

1765 et 1792, la valeur ne dépassa pas 581.580 francs. Certaines

années, les prises tombaient à presque rien[18].

Les obstacles, de plus en plus

nombreux, devaient freiner les opérations de course. L’Europe passa

de la défensive à l’offensive. Les marines chrétiennes montèrent une

agressivité dangereuse. En 1620, La flotte anglaise fit son

apparition en Méditerranée. Elle devait régner, à partir de ses

bases de Minorque, Malte et Gibraltar, sut une grande partie de

cette mer.

Les Français pratiquaient le

course dans la zone la plus serrée du détroit entre Tarifa et Ceuta.

A Messine, sur les côtes de Sicile, les corsaires français étaient

nombreux et actifs en dépit de la neutralité de l’île.

Nelson faisait croiser ses

corsaires entre Gibraltar et la côte d’Afrique. Ceux qui opéraient

sur la côte de Tunisie n’hésitaient pas, quand l’occasion leur

semblait bonne, à se couvrir du pavillon du Bey déclarant tantôt

qu’ils étaient Français et tantôt sujets du Bey[19].

Les galions armés, aux flancs

très élevés, ne craignaient plus l’abordage et leur puissance de feu

maintenait éloignés les éventuels assaillants.

Les convois de bateaux protégés

par des unités de guerre assuraient au trafic maritime une sécurité

accrue. A ces dispositions, il faut rappeler que les corsaires

chrétiens ne restaient pas inactifs, ils s’emparaient des navires

algériens, pillaient les côtes, enlevaient les riverains et leurs

biens, pendant que les escadres des grandes puissances bombardaient,

régulièrement, les ports et coulaient la flotte ou bloquaient

l’activité des marins durant la bonne saison. Très souvent, nos Raïs

furent contraints à l’inaction. Ainsi, la belle organisation se

détériora et la technique qui fit jadis ses preuves se dérégla. Les

moyens humains et matériels firent souvent défaut. L’enthousiasme

fit place à la crainte, les profits légendaires ne furent plus que

des souvenirs[20].

La pauvreté, due au manque à gagner, affecta la marine dans la

construction, l’entretien et la paie des matelots.

La crise économique s’aggrava

sous le règne de Hadj ‘Alî et faillit mettre en cause l’existence

même de l’Etat, sous ‘Umar Pacha (1815-1817). Sa lettre au Sultan

Mahmûd II décrit la situation financière déplorable : « ... à

l’ordre de Votre Majesté de libérer un certain nombre de citoyens,

nous avons répondu par l’obéissance en libérant une frégate, quant à

l’argent réclamé, nous n’avons pas la possibilité de le rendre. Tout

a été pris et dispersé. Depuis dix ans, le Dey Mustapha a été

remplacé par le Dey Ahmad. Celui-ci, à la suite de la révolte de

tous les soldats, a doublé la solde aux militaires, par conséquent,

les caisses sont vides[21].

»

Le tableau des dépenses du

gouvernement, dressé en 1822, montre le déséquilibre qui précipita

la chute de la marine.

* Ouvriers, artistes

(artisans), etc., qui travaillaient dans les chantiers :

21.000 dollars esp

* Achat de bois de charpente,

cordage :

60.000

dollars esp

* Solde des officiers de mer et

des marins :

75 .000 dollars esp

* Solde des militaires de tous

grades[22] :

700.000

dollars esp

La sécurité intérieure du pays

avait fait passer au second plan la sécurité extérieure.

5 - Un Dey têtu

Malgré l’ouragan politique et

militaire qui menaçait le pays, Husayn sous-estimait trop la

puissance de l’Europe. Il comptait trop sur les divisions de cette

dernière. Il méprisait son opinion publique et se complaisait dans

une analyse erronée de la situation internationale. La campagne

anti-algérienne se développait suite aux rapports de Deval, aux

écrits de Pananti, aux prises de positions de Chateaubriand. Les

projets d’occupation se multipliaient et les rappels se faisaient

pressants. Prendre Alger à revers était dans toutes les bouches.

L’option de Sidi Ferruch circulait déjà.

Alors que l’orage menaçait,

Husayn adoptait une attitude bizarre. A Harry Neal qui vint en 1824

promettre une guerre destructrice, et parler de la puissance

anglaise, le Dey répondit : « Nemrod, le plus fort et le plus

puissant des hommes est mort de la piqûre d’une mouche[23].

» Ses prises de position n’allaient pas toujours dans le sens de

l’intérêt de la Régence. En 1826, il proposa au Diwân, malgré une

situation préoccupante, de déclarer la guerre, simultanément, à la

Hollande et aux Etats Unis. Certes, son prédécesseur avait bien

bravé Napoléon, alors au faîte de sa puissance, mais le temps ne

travaillait plus, depuis, en faveur de la Régence. Quand le blocus

d’Alger devint effectif, le Dey, dans une lettre au Sultan, osa

écrire : « bien que jusqu’à présent, les vils mécréants Français

assiègent par mer, l’Odjaq victorieux avec six ou sept navires

puissants, nous n’avons, Dieu merci, absolument besoin de rien [...]

et avons la capacité de repousser les attaques non seulement des

Français, mais des autres nations, si elles nous assiègent ensemble.

»

L’entêtement du Dey était

incurable. En 1827, arrivait à Alger un ambassadeur de La Porte. Sa

mission consistait à presser le maître du pays « d’organiser comme

le Sultan et suivant les méthodes modernes, une armée de quarante

mille hommes. » Le Pacha resta sourd aux injonctions de son

souverain, et ne voulut rien entreprendre. « Je suis, dit-il, trop

bon Musulman pour imiter les innovations des infidèles » et laissa

entendre à l’envoyé qu’il était maître absolu chez lui.

Quelques temps après, Muhammad

‘Alî, Pacha d’Egypte, essaya de secouer l’aveugle opiniâtreté du

Dey. Il lui conseilla de ne pas mécontenter le Sultan et lui

conseilla, également, de terminer ses démêlés avec la France. Ce fut

peine perdue !

L’historien, az-Zahhâr, le

condamne sans appel : « Satan lui insuffla (des idées) [...] il fit

preuve de prétention et de suffisance... Il crut que personne ne le

battrait [...] Il refusa, les propositions de Hadj Khalîl Effendi

[...] l’ennemi de Dieu ne faisait que persister dans son entêtement

et son oppression [...] Il repoussa les conseils de Muhammad ‘Alî[24].

Le capitaine Dupetit Thouars

écrivait en 1827 que « la confiance des Algériens dans leurs forces

et leur supériorité sont inimaginables... Elle se base

principalement sur leurs dernières affaires avec la Grande

Bretagne...»

Si le dernier Dey ne manquait

ni de courage ni d’autorité, il manquait d’imagination et de

souplesse qui auraient épargné, à la marine, bien des sacrifices et

des déboires.

La centralisation à outrance

avait fait perdre à la marine les avantages des autres port du pays

: Celui de Mars al-Kabîr « excellent, praticable à toute espèce de

bâtiments et préférable, même, à celui d’Arzew[25].

» Le Dey n’avait pas su aménager d’autres lieux de mouillage ou

d’autres chantiers. Il ignora les possibilités des rades de Stora,

de Collo ou de Bijâya.

Tout était concentré dans les

murs d’Alger. « Toutes les forces de la Régence sont là, dit le

rapport de Saint-Martin, et c’est là seulement que l’on peut la

frapper[26].

»

Nous avons fait ressortir les

principales causes internes de la décadence, examinons, maintenant,

les causes externes.

[1]

Par contre, de 1746 à 1792, soit près d’un demi-siècle, la

ville n’a connu que quatre Beys.

[2]

Perrot, Esquisse..., p. 75.

[3]

Garrot, Histoire de

l’Algérie, pp. 654-655.

[4]

Le Commerce..., p. 29, n.l.

[5]

A.N.Aff.Etr. Mémoires et Documents, t. 14, Algérie.

« Les navires ne retournent

jamais d’une croisière, même dans la belle saison, sans

avoir besoin de réparations considérables » dit Dubois

Thainville (Mémoires sur Alger, p. 140).

[6]

Crombet, « Alger au temps des Turcs, » Revue de

Paris, n°65/1958, pp. 80-87.

Cet officier écrit

cependant : « A une remarque que pareil marché était

contraire aux intérêts de l’Humanité (allusion à la course)

le consul répondit : Et pourquoi pas ? Ce serait un gain

pour l’Angleterre et puis, dans tous les cas, on pourrait

toujours venir les brûler quand on trouverait bon. »

[7]

Temimi (A), Le Beylik de Constantine, p. 34.

[8]

Dès la fin du XVIIIème siècle, la construction navale

française enregistrait de sérieux progrès.

En 1688, il y avait à

Toulon 48 vaisseaux de lignes. En moins de quatre ans, neuf

nouveaux vaisseaux furent mis à l’eau.

La fonderie du port

était très active et les ateliers s’affairaient sans

relâche. En 1692, on éprouva à Toulon une matière

combustible avec laquelle on aurait pu mettre le feu aux

vaisseaux ennemis.

En 1694, l’armée navale était

encore plus forte avec 110 vaisseaux de ligne.

[9]

Boutin, Reconnaissance..., pp. 48-49.

[10]

Amiral Emo, R.A., 1951, p. 190.

[11]

Aymard, « Chiourmes et Galères, » Mélanges,

F.Braudel, I, p. 50.

[12]

Dubois-Thainville, Mémoire sur Alger (1809), p. 140.

[13]

Vers 1620, plus de trois cents Raïs sillonnaient la mer.

Parmi eux, plus de quatre-vingt commandaient les gros

bâtiments.

[14]

Shaw, Voyages, pp. 88-89.

[15]

Shaler, Esquisse, p. 49. Le Roi de Naples : 24.000

dollars, la Suède : 24.000 dollars, le Danemark : 24.000

dollars, le Portugal : 24.000 dollars.

[16]

Vallière, « L’Algérie en 1781, »publi.

Chaillou, p. 81.

[17]

Hamdân Khodja, al-‘Mir’ât, p. 170.

[18]

Plusieurs fois durant la seconde moitié du XVIIIème siècle,

la valeur des prises n’atteignit pas 100.000 francs or par

campagne.

[19]

Douin, Histoire de la Méditerranée, p. 103.

Dans ce dernier cas, précise

l’auteur, pour ajouter à l’illusion, leurs hommes se

coiffaient de turbans.

[20]

Raïs Hamîdû rendit cependant à la course sa rentabilité. A

la faveur des guerres intereuropéennes, entre 1793 et 1801,

la valeur des prises avait atteint des chiffres inconnus

pendant tout le XVIIIème siècle.

[21]

Temimi (A), Recherches et Documents 1816-1817, pp.

106-107.

[22]

Shaler, Esquisse, p. 49.

[23]

Grammont, Histoire, p. 386.

[24]

Zahhar, Mudhakkirât, pp. 166-167.

[25]

Boutin, Rapport in Mémoires et Documents, t.14,

1825-1830.

[26]

A.N.Aff.Etr. Mémoires et Documents, t. 14

(1825-1830).