LA VIE A BORD

Après de minutieux préparatifs, les bâtiments appareillaient, bourrés de

caisses, paniers, sacs, barils, ustensiles et objets divers ; des

provisions de bouche : biscuits, huile, vinaigre, café, sucre,

légumes secs, figues sèches, viande salée (khelî), graisse animale

(chham), beurre etc.[1]

On ne partait pas sans bois et charbon pour la cuisson des repas.

L’eau douce était soigneusement conservée dans des outres.

Les armes et munitions avaient leurs places à part. Mais on ne trouvait à

bord « ni les branles ni les matelas, ni les coffres et autres

meubles » ; chacun couchait à même le parterre « dans son capot,

avec son sac pour chevet[2]. »

A cette charge, s’ajoutait l’équipage : entre 200 et 500 hommes selon le

type de navire. Raïs, Etat-major, compagnie d’abordage, matelots et

captifs rameurs, s’entassaient dans cet espace réduit.

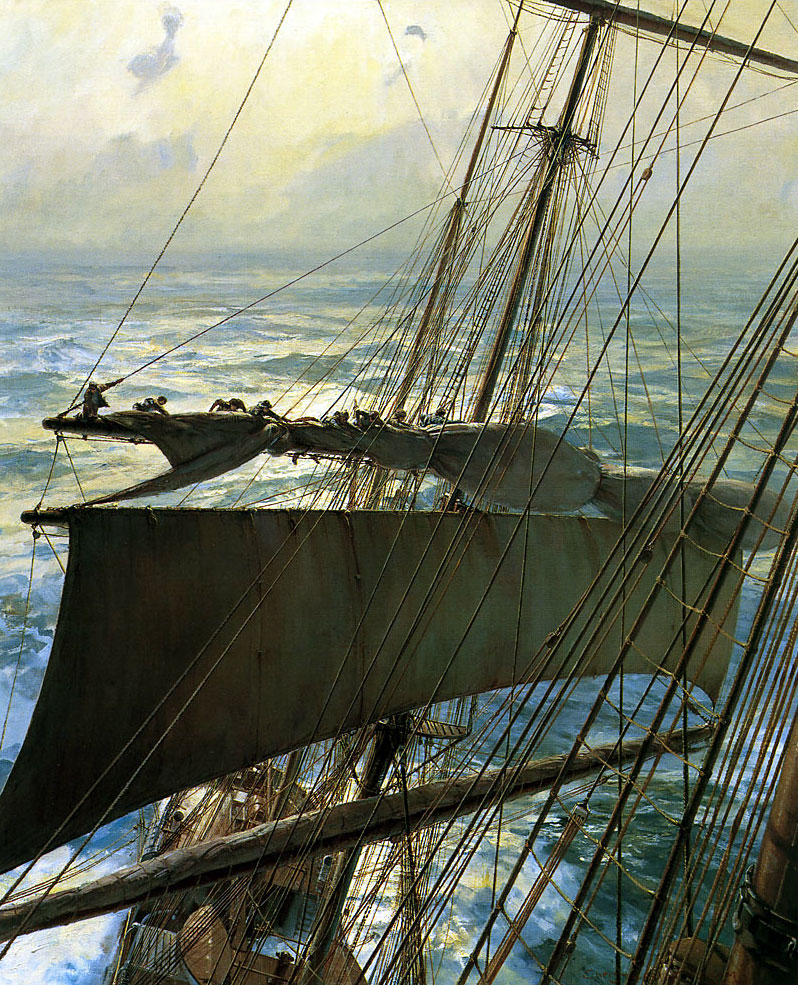

Peu à peu, la terre s’éloignait. Il ne restait plus à voir que la mer. La

bleue partout, des flots sans fin, une étendue mouvante au-dessus de

laquelle un ciel azur ou sombre le jour, étoilé ou menaçant la nuit.

Les marins reprenaient de nouveau cette vie pour laquelle ils

étaient faits.

Cependant, la monotonie de la route ne les dispensait pas d’une vie active

et austère, ni des efforts harassants ou des risques omniprésents.

A- LES TACHES

QUOTIDIENNES :

1. Les repas

Le matin, on prenait du café que nos marins dégustaient « tout en fumant

une pipe de tabac. » Quand il n’y en avait plus, on mangeait du pain

et des olives.

Pour le déjeuner, on faisait cuire dans un grand pot de faïence, des

fèves, des pois ou « une bouillie de grain. » Parfois on servait de

la viande séchée, cuite dans de l’huile et réchauffée avant le

repas. On l’appelait qâ warmâ.

Le soir, on mangeait du couscous ou de la bouillie d’orge. Pendant le

Ramadhan, les marins étaient dispensés du jeûne mais y étaient

astreints à leur retour de voyage. Une évolution semble avoir été

marquée car, du temps de l’Espagnol Haëdo, on ne transigeait pas

avec le mois sacré. « C’est, dit-il, une chose remarquable que les

corsaires, étant sur mer, n’oseraient avoir violé leur ramadan[3]. »

Un siècle après, l’observance de cette obligation était encore très

respectée. De Fercourt, tombé captif en 1678, fait la remarque au

sujet du Ramadhan en mer : « Ils n’osent attaquer le soir, non

seulement parce qu’ils aperçurent qu’il (l’adversaire) brouillait

ses voiles et se préparait à se bien défendre mais aussi parce

qu’ils n’avaient pas mangé de tout le jour à cause qu’ils étaient

dans le temps de leur ramadhan[4]. »

2. Les prières

La vie religieuse tenait une grande place à bord du navire. l’Imâm y

veillait. Les cinq prières quotidiennes étaient accomplies en

groupe, et sous la direction de ce dernier.

Un captif, Guerrit Metzon, avait consigné dans son journal des

observations à ce sujet : «

Pour les Turcs, dit-il, l’emploi du temps à bord était le

suivant : au lever du soleil, le timonier se lavait les mains, les

pieds et la figure, ensuite il étendait une couverture sur le pont,

sur laquelle il s’agenouillait pour faire sa prière, tandis qu’il

baisait à trois reprises le pont, après cela, il étendait ses mains

et ses pieds vers le ciel, se frottait la barbe en marmottant et,

quelquefois, cela se changeait en cris. Ceci avait lieu trois fois

de suite, après quoi la prière était terminée ; mais cette cérémonie

se répétait encore deux fois dans la journée, probablement pour le

compte de tous ses camarades à bord et coreligionnaires[5]. »

A côté de ces obligations religieuses, il y avait des prières « de

circonstance. » Le Père Dan nous en signale une : « Toutes les fois,

dit-il, qu’il faut passer entre les colonnes d’Hercule que, par

corruption du mot, on appelle maintenant, détroit de Gibraltar, à

cause d’un grand capitaine Maure nommé Gebal Tarif (sic), qui voulut

y être enseveli, ces pirates [les Algériens] superstitieux ont, tous

accoutumés de recourir aux prières et de faire leur sala, disant

qu’en ce même lieu est le tombeau d’un grand saint de leurs plus

fameux et illustres marabouts[6]. »

D’Aranda, sur le chemin de la captivité, fut le témoin de cérémonie devant

Gibraltar : « Nous étions dans le détroit, auquel passage les Turcs

font, ordinairement, beaucoup de cérémonies superstitieuses, entre

autres, ils jettent dans la mer un pot d’huile qui va à une montagne

[...]. Ils mettent aussi de petites chandelles allumées sur les

pièces des canons, les laissant brûler durant ce passage,

principalement quand ils passent de nuit[7]. ».

Quand le danger devenait imminent, la prédication du « marabout » avait

une signification particulière et une efficacité bien attendue. La

proximité des combats donnait aux paroles de l’Imâm et aux prières

qu’il dirigeait « une vertu magique. » La salât spéciale (en cas

danger) comportait la récitation en commun de la Sûrat 4 an-Nisâ'[8]. »

3. La garde

Le service de veille était l’un des plus importants à bord. Le quart se

relevait de six heures en six heures, à partir de minuit. Les chefs

de ce service étaient le Bach Raïs (le second), ayant sous ses

ordres, le yakandjî (chargé du détail), et le Raïs Al-‘Assa secondé

par l’ourdian.

Le matelot, chargé de la veille, montait dans la hune et devait ouvrir

grands les yeux, car l’ennemi pouvait surgir à tout moment. Les

magasins de vivres, de munitions, les chambres des rameurs étaient

soigneusement surveillées. On craignait, les sabotages, les complots

et les rébellions.

4. Les corvées

Les travaux à bord étaient aussi nombreux que divers : l’entretien des

canons, l’examen des différentes pièces d’artillerie, le contrôle

des mâts et cordes, le lavage à grande eau de certaines parties du

navire. D’Arvieux trouvait les bâtiments algériens « extrêmement

propres[9]. »

Il y avait, également, les réparations de la coque, La surveillance

des esclaves.

B - UNE DISCIPLINE DE

FER

Pour assurer le bon fonctionnement, l’ordre et la réussite de la mission

engagée, il était indispensable de se soumettre à une discipline,

sans discussion ni réserve, à une réglementation sans faille. Le

navire devant être éminemment productif, la rigueur envers tout le

monde était la règle maîtresse, pour réussir une tâche. Un

observateur notait, qu’à partir du moment où les rames trempaient

dans l’eau, « il était interdit, sous les peines les plus sévères,

de faire le moindre mouvement de crainte de déranger l’équilibre de

la galère et de faire perdre une partie de la vitesse [...] Seul, le

comité courait sur la traverse du milieu de la poupe à la proue,

marquant la mesure et réchauffant, à coups de fouet, le zèle des

rameurs. »

La sévérité à bord avait déjà fait l’émerveillement d’un Haëdo qui

trouvait nos marins si soigneux de l’ordre, de la propreté et de

l’aménagement de leurs navires qu’ils ne pensent pas à autre chose.

Il n’était permis à personne, fut-ce le fils du Pacha lui- même, de

changer de place ni de bouger du lieu où il se trouvait. Chaque

faute commise était sanctionnée selon le degré de gravité. Les torts

causés, les menaces proférées, les outrages, les vols de vivres, le

refus d’exécuter les ordres, les mutineries, le gaspillage, les

abus, le laisser-aller et les coups et blessures, le sommeil lors

d’une garde ou le meurtre étaient des délits ou crimes

impardonnables et les peines encourues allaient de la bastonnade à

la pendaison.

Rares étaient les bavures ou les cas de rébellion, signalés dans les

sources. En général, l’accord était total entre le chef et ses

subordonnées.

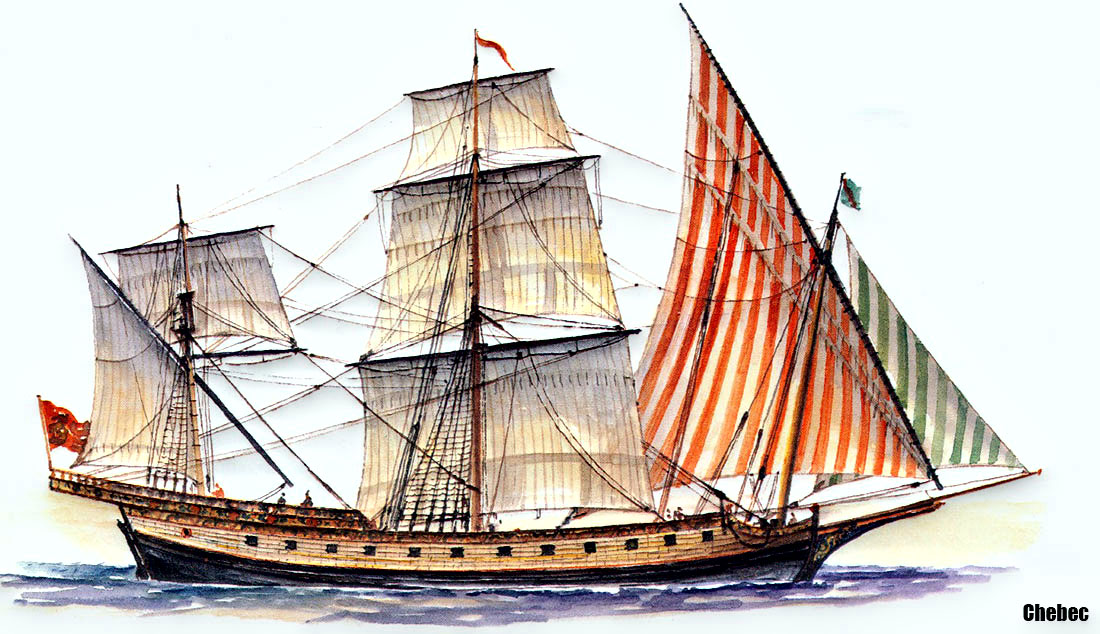

Cependant, en 1754, le Raïs Hadj Mûsâ fut chargé, à la tête d’une division

de cinq chébecs, d’une mission dans les eaux de l’Archipel. Il reçut

du Dey le droit de vie ou de mort sur les quatre autres Raïs servant

sous ses ordres, ainsi que sur les équipages. Les instructions

données étaient de ne point attaquer les bâtiments vénitiens

mouillés sous le canon des forteresses ottomanes et de ne point

effrayer ceux des nations amies par quelques manœuvres équivoques.

Que s’était-il passé en mer ? De graves incidents à bord des bâtiments

algériens ou de simples différends entre chefs ?

Peu de temps après le départ de la

division, les chébecs rentrèrent à Alger avec une modeste prise :

deux bateaux siciliens ! Le commandant en chef s’était plaint de

l’indiscipline des soldats. Le Dey n’osa les punir tous, ils étaient

près de mille[10].

C - LES RISQUES DU METIER

La vie à bord n’était point une randonnée paisible ou un voyage

d’agrément. De nombreux dangers menaçaient, en permanence, la santé

et la vie du marin. A chaque instant, un péril guettait !

1) Les maladies : Malgré les dispositions prises et la réglementation

sévère, les conditions de vie y étaient souvent à la limite du

supportable.

L’entassement de plusieurs dizaines d’individus, les odeurs désagréables,

le pourrissement de certaines denrées nécessitaient, certes, des

mesures draconiennes, notamment le lavage à grande eau d’une partie

de ces bordjs flottants. L’hygiène était le souci majeur des

responsables et la condition indispensable à la vie de groupe[11].

En dépit de tout cela, les maladies causaient des ravages : Fièvres,

épidémies, pneumonies dues au froid et au manque de vêtements

chauds, infections des plaies, maux d’estomac retenaient une partie

de l’équipage. L’humidité à bord, la malnutrition, la contagion et

la pollution de l’eau étaient à l’origine d’une mortalité élevée ou

de maux incurables, empêchant le marin de remonter à bord.

Pourtant, on savait d’avance, les méfaits des séjours en mer et l’horrible

sort qui s’abattait sur les matelots. Mais le goût de l’aventure et

l’appel des flots étaient irrésistibles.

2) Les accidents : Les épidémies n’étaient pas les seules à faucher les

hommes. Tout l’équipage était à la merci d’un incendie, d’une voie

d’eau impossible à colmater, d’un sabotage ourdi par des captifs,

d’une tempête surprenant un navire fragile loin des côtes.

L’escadre pouvait se disperser, le bateau perdre ses mâts, les manœuvres

s’avérer difficiles, les câbles se rompre ... et tout était perdu !

En l’espace de quelques heures, les puissantes vagues broyaient la

coque et livraient son monde à l’élément déchaîné, au froid et aux

requins. Ironie du sort ! Ces hommes au courage légendaire,

invincibles au combat et dont les exploits furent chantés dans

toutes les langues, étaient, en fin de compte, impitoyablement

battus par les flots en furie.

Trois possibilités s’offraient à ces navigateurs malchanceux :

1- Etre engloutis par la mer, sans espoir de s’arracher aux vagues. En mai

1755, les flots amèneront, sur la côte de Tamenfoust (Cap Matifou)

les corps de cent Algériens noyés, leur bâtiment ayant coulé à fond.

Les gardes du port furent chargés de les enterrer. Cet exemple n’est

pas unique. La mer déchaînée était grande mangeuse d’hommes.

2- Etre rejetés sur une côte chrétienne. Le mauvais traitement ou

l’esclavage s’abattait sur les rescapés, même en temps de paix. Une

lettre du Qâ’im maqâm (représentant du Dey) envoyée au Roi de France

dit : « qu’un capitaine de l’un de nos vaisseaux nommé Négrillon

Raïs étant sur la face de la mer et appréhendant le vent contraire,

planta la bannière de sûreté et alla de votre côté. Nous avons

entendu dire que lui-même et ses gens ont été retenus et vous les

avez appliqués aux fers. Cela n’est pas raisonnable en temps que

vous avec nous, il y a serment de paix[12]. »

La note réclamait le navire et son équipage.

Plus les relations algéro-françaises se tendaient, plus les souffrances

des marins algériens, victimes du mauvais temps, devenaient

insupportables au gouvernement de la Régence.

|

« Le Dey et les principaux officiers, écrit le consul, se sont plaints

hautement des mauvais traitements qu’on a fait à Toulon à un de

leurs chébecs que le mauvais temps y avait jeté. Cela, ne

contribuera à nous faire rendre les hommes que nous avons réclamés[13]. »

3- Enfin, avoir la force de rester sur l’eau, nager sans cesse et

rencontrer, après des jours dans une situation désespérée, un

bâtiment algérien ou une barque d’un pays ami, le calvaire se

terminait. On était arraché à une mort certaine et l’on rentrait au

pays, épuisé et malade.

c) Les combats : Les nombreux engagements entre Musulmans et Chrétiens

ne se terminaient pas toujours à l’avantage des premiers. Certains

coups durs et certains revers poignants étaient plus atroces qu’une

mort abrégeant les souffrances. Les défaites étaient l’occasion,

pour le vainqueur, d’humilier, de se venger et de s’acharner sur le

vaincu.

Ibrâhîm Raïs, général des galères d’Alger, fut attaqué par cinq vaisseaux

espagnols à rames et dut soutenir un furieux combat avec des pertes

sensibles.

« Il y a quelques jours, relate-t-il, que je suis avec ma galère retourné

d’un voyage ou j’étais allé, et au retour, étant en bateau, j’ai dû

combattre contre quelques navires espagnols lesquels, il s’est fallu

de peu, qu’ils m’emportassent. Je me suis, grâce à Dieu, échappé,

blessé d’une mousquetade[14]. »

L’engagement, même bref, avait de funestes conséquences. Les cadavres des

martyrs étaient jetés aux vagues, les blessures graves

nécessitaient, parfois, l’amputation d’un bras ou d’un pied.

« J’ai vu, nous dit Aa-Zahhâr, un Turc à qui on a coupé un pied, lequel

fut remplacé par un bâton. Le blessé se tient debout en s’appuyant

sur ce bâton et travaille dans la fonderie[15].

Le récit d’un combat en haute mer soutenu par un vaisseau d’Alger, nous

est fourni par un document d’archives. Les détails sont d’une telle

précision que l’auteur de cette longue relation ne peut être qu’un

officier connaissant bien et la mer et l’adversaire.

« Le 20 août 1729, à midi, nous trouvant près le cap Bon, ayant été

informé qu’un vaisseau algérien était allé du côté de Tripoli, nous

fîmes route pour nous rendre sur cette côte lorsque le temps nous

fut favorable, mais les vents nous ayant empêché d’en approcher, il

fut résolu d’aller du côté de la Lampedouze ou du Maretimo dans

l’espérance ou l’on était qu’on pourrait l’y voir.

Le 23, nous trouvant aux eaux de la Lampedouze, à deux heures après midi,

nous aperçûmes un vaisseau au sud qui faisait le Nord, nous forçâmes

de voiles afin de le joindre. Nous en étant un peu approché, nous le

reconnûmes pour celui d’Angleterre, alors, il se méfia et força de

voile en arborant le pavillon d’Alger.

A cinq heures et demie, il démâta de son grand hunier ; nous apercevant

que nous le gagnons, nous mîmes notre pavillon en l’assurant, à six

heures et demie, étant par son travers, à demi portée de mousquet,

il commença à faire feu sur nous, par sa mousqueterie de la seconde

batterie; nous lui répondîmes par le même feu, n’ayant pu mettre

notre première batterie hors des bâbords [...] le combat dura

jusqu’à onze heure du soir. Nous l’avions tellement endommagé qu’il

était impossible de s’ôter de notre vue [. ..] Eloigné de Tripoli de

quarante-deux lieues, si bien que nous le tînmes, tout le reste de

la nuit, à notre avant, le voyant très distinctement.

A la pointe du jour, on fit rafraîchir l’équipage qui avait toujours sous

les armes ; le calme et le brouillard ne nous permirent de

l’approcher qu’à huit heures, nous trouvant par son travers, à demi

portée de fusil. On recommença le feu de part et d’autre, nous

servant de notre première batterie attendu que la mer était calmée.

On lui cria, plusieurs fois, de se rendre, après l’avoir démâté de

tous ses mâts et lui avoir coupé toutes ses manœuvres jusqu’au bâton

d’enseigne.

Quoique réduit dans cet état, il ne cessa de faire feu, ne voulant point

se rendre. A la fin, il se rendit à midi et demie, après les cris

que faisaient les esclaves chrétiens qui demandaient miséricorde et

faisaient signe d’un mouchoir, ayant avec eux, à l’avant du

vaisseau, le Raïs nommé Houssein Mustafa, natif d’Alger, âgé de 49

ans et quelques officiers ; dans ce moment, on fit cesser

l’artillerie [...] on mit aussitôt le canot et la chaloupe à la mer

pour aller chercher les esclaves et amariner la prise. On envoya les

maîtres calfats et charpentiers pour remédier à ce vaisseau qui

était en très mauvais état et en danger de se perdre ; avant la

nuit, tous les esclaves étaient dans notre bord ; nous donnâmes la

remorque à la prise et nous fîmes route pour Malte [...].

Les esclaves chrétiens de plusieurs nations étant au nombre de 27 [...]

l’équipage était de 357 Turcs, sans compter les passagers desquels

nous en avons pris 178, duquel nombre il y en a 34 de blessés, le

reste a été tué. Le combat a duré onze heures, sans discontinuer,

ayant tiré 1.164 coups de canons et 23.036 coups de fusil[16].

Les drames de la mer et de la guerre ne se comptaient plus chez une marine

active et résolue. Victoires et défaites se succédaient tout le long

de cette période.

En 1748, le capitaine Renault de La Motte, commandant le vaisseau « Le

Tavignon, » de Saint Malo, allait de Terre Neuve à Marseille, avec

un chargement de morue. A la hauteur de Malaga, il aperçût deux

chébecs faisant voile sur lui, avec pavillon espagnol auquel ils en

substituèrent un rouge, lorsqu’ils furent à sa portée. Les prenant

pour Salétins, il leur fit tirer deux canons qui engagèrent les Raïs

à mettre une chaloupe à la mer. L’équipage lâcha de suite trois

volées et un furieux combat s’en suivit, durant de huit heures du

matin jusqu’à midi.

Quatre matelots furent tués et plusieurs autres blessés. Les chébecs

furent obligés de changer leur mâture[17].

Un autre document nous emmène plus à l’Ouest. Les ennemis, cette fois,

sont des Majorquins. Suivons l’odyssée de deux Algériens surpris par

l’adversaire : « Le mauvais temps a fait disparaître la galiote

(algérienne) et l’on ignore ce qu’elle est devenue ; quant au

chébec, ayant été forcé de suivre la côte de l’île, les Majorquins

en ont armé un autre et l’ont fait sortir [...] les Algériens se

sont rendus sans combat, mais les Majorquins ne voulant pas les

recevoir esclaves à cause de la peste, les ont tous massacrés et ont

mis le feu au bâtiment. Deux Maures, seuls, ayant eu le secret de se

cacher jusqu’à ce que le chébec Espagnol se soit retiré, ont éteint

le feu et ont navigué pendant trois ou quatre jours, sans pouvoir

aborder en nul endroit. Ils ont enfin rencontré un gros brigantin

anglais vide dont le capitaine leur a dit être partis de Malaga pour

aller à Gênes. Les Maures lui ont demandé secours. L’anglais les a

reçus dans son bord et s’est emparé, à son profit, de tous les agrès

du bâtiment espagnol et de sa cargaison. Le lendemain, il est entré

à Port Mahon ... sans faire sa déclaration de ce qui lui était

arrivé, ayant obligé, à cet effet, les Maures de se cacher à fond de

cale ; il a remis à la voile et a trouvé en mer un autre Anglais

faisant route pour Tunis à qui, il a proposé de se charger des deux

Maures en question, mais ce dernier a répondu qu’il n’osait le

faire, de peur de n’en être pas reçu à Tunis... Le premier n’ayant

plus d’autre ressource, a jugé à propos de relâcher au Colle ou il a

débarqué ces deux Maures. Il en est reparti pour se rendre,

apparemment, à Gênes [...] (avec) leur butin[18]. »

Telle était la vie tumultueuse, épuisante, menacée à tout moment des Raïs

et de leurs troupes. Il n’était pas facile de se mouvoir sans

risque, dans cette jungle sur eau. Aussi, le lot de malheurs n’avait

d’égal que la satisfaction de servir la Régence.

[1]

Az-Zahhar rapporte que chaque été, le Bey de Constantine,

envoyait de ‘Annâba (Bône) un navire chargé de graisse

animale et de beurre, au profit des navires du Jihâd, (Mudhakkirât,

p.47)

[2]

Arvieux (chev. d). Mémoire V, p.264.

[3]

Topographie, R.A. 1871, p. 211

[4]

Relation de l’esclavage des sieurs p.24

[5]

Guerrit Metzon, Journal de mes aventures. A.I.E.O.

d’Alger 1954.

On relèvera dans ce

message beaucoup d’inexactitudes dues à l’ignorance du

captif en matière de religion musulmane. Il y a cinq prières

quotidiennes et non trois ; il n’est pas question pour un

Musulman de faire la prière pour le compte d’un autre. La

prière est une obligation individuelle. Pour implorer Dieu,

on lève vers le ciel les mains et non les pieds.

[6]

Dan, Histoire ...-pp. 312-313.

Le Saint dont parle

le Père est Târiq ibn Ziyâd, chef militaire maghrébin qui

conquit l’Espagne en 711. Le rocher ou il aborda conserve

son nom : djabal Târiq (la montagne de Târiq (Gibraltar)).

[7]

Relation, pp. 9-10.

Voir chapitre

précédant : Les cérémonies du départ.

[8]

Bamasser (B et L.) Les Chrétiens d'Allah, pp. 433-434.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ

أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ

الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى

الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

أَجْرًا عَظِيمًا

« Ne sont pas égaux

ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont

quelques infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans

la voie d’Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et

biens un grade d’excellence sur ceux qui restent chez eux.

Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense ; et

Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en

leur accordant une rétribution immense. »

[9]

Mémoires, V, p. 265.

Pour la comparaison

avec la marine française : Chamson (A.), La Superbe (roman

utile pour connaître la vie à bord et à terre). Bibliothèque

de l’Arsenal, n° 3861, Toulon.

[10]

Valliere (J. A), Observations sur le Royaume d’Alger, in « Textes pour

servir à l'Histoire de l’Algérie » pub. L. Chaillou, p.

123. Ce cas d’insubordination est rare. Je ne l’ai rencontré

qu’une fois. Par contre, les cas d’indiscipline et de

mutinerie étaient fréquents dans les marines d’Europe.

M.Blond, consul de France à Venise, fit connaître, en 1727,

à son Ministre que « l’équipage d’un sanbequn, armé en

course par les Maltais, sous la bannière de la religion,

s’étant révolté et rendu maître du vaisseau, après avoir

assassiné les officiers, s’est fait forban, portant tantôt

le pavillon noir, tantôt celui de Malte [... ] et ont

attaqué deux navires français, » (A.C.C.M. série AA-29).

[11]

A la même époque, en France, la tenue des navires laissait à

désirer. Colbert écrivait, en 1678, à Chateaurenault : « Sa

Majesté sait que la principale cause des maladies qui ont

été sur nos vaisseaux vient de la saleté ou du peu de soins

des capitaines. » Il faut attendre l’ordonnance de 1689 pour

entreprendre quelques mesures. (Loir, La Marine Française,

P.59).

[12]

A.N.A.E. B -115, Lettre du 7 juin 1642.

[13]

A.C.C.M, Série J. 1366.Lettre de Le Bossu (consul suppléant en 1757), 20

juillet 1757.

[14]

Plantet, Correspondance... I, pp. 37 et 39, Lettres des 26 décembre 1628 et

8 janvier 1629.

[15]

Az-Zahhâr, Mudhakkirât, p. 67.

[16]

A.C.C.M., Série E/57,

Relation d'un combat entre le Saint Vincent, vaisseau de la

Religion de Malte et un vaisseau algérien, 1729.

[17]

A.N.A.E.B 111-303 C.101.

[18]

A.C.C.M. Série J 1363, Lemaire, Journal, août 1756. Le document ajoute que

le Dey ayant été informé du cas « a signifié au vice-consul

d’Angleterre que si ce capitaine était venu à Alger

rapporter les gens et les effets du chébec, il l’aurait

dédommagé amplement de ses dépenses et de son fret ; mais

qu’ayant agi en voleur, il prétend la restitution entière de

ce qu'il a pillé et qu'il soit puni. »