|

|

Sharif Muhammad

al-Jouti

Dans le vide politique laissé par la chute de la dynastie des Marine

Banou, le pouvoir fut pris par Sharif Muhammad al-Jouti qui

se réclama de la descendance de Moulay Idriss, le fondateur de la

dynastie des Banou Idriss.

Les Banou Wattis

A l’aube du dixième siècle de l’Hégire (seizième siècle), le Maroc

était à l’agonie et dans un état de dégénération politique et

sociale.

Muhammad ash-Sheikh, l’émir des Banou Wattis était toujours

sur le trône mais la désintégration des Banou Wattis était déjà bien

avancée. Muhammad ash-Sheikh décéda en l’an 911 de l’Hégire

(1505) qui fut succédé par deux souverains des Banou Wattis, Ahmad

qui régna de l’an 911 à 932 de l’Hégire (1505 à 1526) et Abou (Bou)

Hassan qui régna de l’année 932 à 955 de l’Hégire (1526 à

1548) et après lui, le règne des Banou Wattis prit fin.

Les ports du Maroc étaient toujours occupés par les Portugais qui

contrôlaient le commerce maritime au dépend du Maroc. Les Banou

Wattis s’allièrent avec les Portugais et deux familles des Sharif

qui prétendaient être les descendants du Prophète de l’Islam (Saluts

et Bénédictions d’Allah sur lui), par sa fille Fatima (qu’Allah soit

satisfait d’elle) appelèrent à chasser les Banou Wattis et les

Portugais. Ces deux familles soufis étaient les Sharif du Jabal

‘Alam au nord et les Banou Sa’d au sud.

Les Sharif du Jabal ‘Alam

Les Sharifs de Jabal ‘Alam se réclamèrent descendre de la dynastie

des Banou Idriss qui vinrent s’établir au troisième siècle de

l’Hégire (neuvième siècle) comme nous l’avons déjà mentionné dans le

premier volume. Ils fondèrent la ville de Chefchaouen qui devint la

base de leurs activités. Leur influence ne put s’étendre au-delà du

nord-ouest du Maroc, coincés entre les Banou Wattis à Fès et les

Portugais sur la côte. Ainsi, ils n’étaient pas en position pour

mener une action politique et agirent comme un état tampon.

Moulay Ibrahim, leur émir entre les années 926 à 936 de l’Hégire

(1520-1530), poursuivit une politique de coexistence et bien qu’il

ait fait des raids occasionnels sur le territoire portugais, il ne

put lancer de Jihad contre l’envahisseur et son laquais.

D’autre part, il cultiva des relations amicales avec ses voisins,

eut des relations courtoises avec les Portugais, échangea des

cadeaux avec eux puis se maria à une fille de l’émir des Banou

Wattis. Par sa politique d’inaction le Sharif du Jabal ‘Alam disparu

de la scène politique quand une autre dynastie de Sharif au sud se

montra à la hauteur du pouvoir.

Abou ‘AbdAllah Muhammad

al-Qayim fondateur de la dynastie des Banou Sa’d

La dynastie des Sharif du sud s’éleva dans la région du Dar’a sur la

pente Saharienne de l’Atlas dans la tribu des Bani Sa’d et fut

connue sous le nom des Sharif Banou Sa’d. Le fondateur de dynastie

fut Abou ‘AbdAllah Muhammad al-Qayim qui fut nommé chef des

Banou Sa’d à Souss en l’an 916 de l’Hégire (1510) et c’est

progressivement qu’ils bâtirent leur pouvoir politique. Ils

construisirent une forteresse à Taroudant pour protéger leur arrière

puis prirent Tafilalet et la lisière du sud du Haut Atlas. Abou

‘AbdAllah Muhammad al-Qayim décéda en l’an 923 de l’Hégire

(1517).

Ahmad

al-A’raj

Abou ‘AbdAllah Muhammad al-Qayim fut succédé par son fils Ahmad

al-A’raj qui entreprit des campagnes contre les Banou Wattis et en

l’an 930 de l’Hégire (1524), les Sharif Banou Sa’d leur arrachèrent

Marrakech qui devint leur capitale.

En l’an 932 de l’Hégire (1526), les Banou Wattis furent vaincus à

Wadi al-’Abid et reconnurent les Sharif Banou Sa’d souverains du

Maroc du Sud.

Muhammad

ash-Sheikh

En l’an 947 de l’Hégire (1540), Ahmad al-A’raj fut renversé

par son frère Muhammad ash-Sheikh qui attaqua les Portugais

et les chassa du Maroc.

Le port d’Agadir fut capturé en l’an 948 de l’Hégire (1541), les

ports de Safi et d’Azemmour en l’an 949 de l’Hégire (1542) et en

l’an 956 de l’Hégire (1549), les Portugais furent chassés de Qasr

as-Saghir et d’Arzila.

Le succès de Muhammad ash-Sheikh sur les Portugais améliora

sa réputation et son prestige et par la suite, il se retourna contre

les Banou Wattis et chassa leur souverain Abou Hassan et

captura Fès en l’an 956 de l’Hégire (1549). Abou Hassan

chercha de l’aide auprès des Ottomans et reprit Fès en l’an 960 de

l’Hégire (1553).

Vers la fin de cette même année, il y eut une autre bataille à Wadi

al-’Abid contre les Banou Wattis au cours de laquelle Muhammad

ash-Sheikh remporta une victoire décisive. L’émir des Banou Wattis

fut pris captif et tué tandis que Muhammad ash Sheikh devint

le maitre incontesté de tout le Maroc.

Comme la plupart des ordres soufis à Fès avaient soutenu les Banou

Wattis et les Ottomans, Muhammad ash-Sheikh prit des mesures

fermes contre les ordres soufis et la plupart des Zawiyas

furent fermées, leurs propriétés confisquées les disciples dispersés

et al-Wanshirissi, leur principal chef fut assassiné.

Après avoir consolidé sa position au Maroc, Muhammad

ash-Sheikh tourna son attention vers les Ottomans, qui avait aidé le

Banou Wattis et qui étaient hostiles aux Sharif Banou Sa’d. Muhammad

ash-Sheikh employa certains Turcs dans son armée pour rencontrer les

Ottomans au même niveau et attaqua Tlemcen et bien qu’il captura la

ville, il ne put prendre la citadelle de Tlemcen et se retira à Fès.

Muhammad ash-Sheikh préleva quelques taxes qui provoquèrent

un mécontentement chez certaines tribus du Haut Atlas qui se

révoltèrent en protestation et Muhammad ash-Sheikh marcha

contre eux à la tête d’une armée pour réprimer la révolte et

collecter les taxes. Mais en l’an 964 de l’Hégire (1557), il fut

assassiné par certains de ses soldats turcs qui étaient en fait des

agents ottomans d’Algérie.

Le règne de Muhammad ash-Sheikh dura dix-sept ans et il fut

le réel fondateur de la dynastie des Banou Sa’d. C’est sous son

règne que les Portugais furent chassés des côtes du Maroc et que les

Banou Sa’d en devinrent les maîtres.

‘AbdAllah

al-Ghalib

Muhammad ash-Sheikh fut succédé par son fils ‘AbdAllah

al-Ghalib qui s’allia avec les Espagnols contre les Ottomans.

En l’an 967 de l’Hégire (1560), il envoya une armée en Algérie pour

capturer Tlemcen mais l’expédition échoua et les forces marocaines

durent se retirer de l’Algérie.

Les armées marocaines eurent néanmoins un peu de succès au sud où

ils capturèrent Tombouctou. ‘AbdAllah al-Ghalib entra en conflit

avec certains ordres soufis et massacra les membres de la fraternité

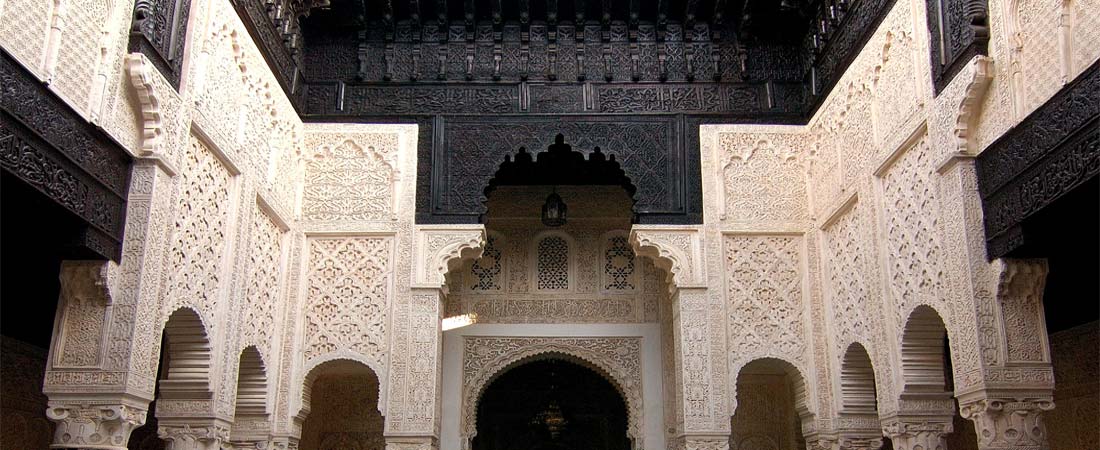

de youssoufiyah. Puis, il consacra une attention particulière à

l’embellissement et la décoration de Marrakech. Il construisit une

magnifique mosquée et des Madariss (écoles).

Al-Ghalib décéda en l’an 982 de l’Hégire (1574) après un règne de

dix-sept ans.

Muhammad

al-Moutawakkil

Muhammad al-Moutawakkil succéda à son père mais les Ottomans

semèrent la division dans les rangs des Banou Sa’d et incitèrent

‘Abdel Malik, un oncle d’al-Moutawakkil, à se rebeller contre

l’autorité de son neveu. Avec l’aide des Ottomans, ‘Abdel Malik

renversa al-Moutawakkil en l’an 984 de l’Hégire (1576) après un

règne d’à peine deux ans.

‘Abdel Malik

Sous le règne de ‘Abdel Malik, le Maroc devint un annexe des

Ottomans et les Khoutbah (sermons) furent lues dans les

mosquées au nom des califes ottomans de Turquie. Il s’habilla comme

les Ottomans, promut la culture ottomane au Maroc et son armée fut

contrôlée par des officiers de l’armée ottomane.

Al-Moutawakkil, renversé, s’enfuit au Portugal à qui il demanda de

l’aide pour être réintégrer son poste de souverain et s’engagea à

leur rendre les territoires côtiers dont les portugais avait été

chassé sous le règne de Muhammad ash-Sheikh. Sébastian, le

roi du Portugal, planifia alors une grande invasion du Maroc après

avoir obtenu l’aide d’autres pays européens et les bénédictions de

Pape qui déclara son invasion une croisade.

Sébastian débarqua au Maroc en l’an 986 de l’Hégire (1578) à la tête

d’une immense force de croisés, accompagné par l’apostat

al-Moutawakkil et une sanglante bataille eut lieu à Qasr al-Kabir

cette même année au cours de laquelle les croisés subirent une

lourde défaite. La plus grande partie des croisés furent détruits

tandis que les survivants se retirèrent en hâte en Espagne.

Dans la bataille de Qasr al-Kabir, les trois rois qui y

participèrent furent tués et cette bataille que nous allons

particulièrement développer, fut appelée « la bataille des Trois

Rois ».

Quant au gouvernement d’Abdel Malik, il dura de l’année 984 à 986 de

l’Hégire (1576 à 1578).

Introduction à la bataille des trois rois ou de Wadi Makhzan

Dans les annales de l’humanité, tant chez les Musulmans que chez les

mécréants, un certain nombre de batailles décisives décidèrent pour

des décades voir même des siècles, du destin de civilisations.

Parmi ces batailles sont les

célèbres :

- Bataille de Hattin ou al-Malik an-Nassir Salah

ad-Din Ayyoubi écrasa les croisé au Levant et,

- La bataille de ‘Ayn Jalout ou l’armée égyptienne, d’Abou al-Foutouh

al-Malik az-Zahir Rouqn ad-Din Baybars al-Boundouqdari l’un des

commandants des forces qui écrasèrent le roi croisé Louis IX, arrêta

l’avance de la marée mongole.

Un autre de ces événements très peu connut qui fit trembler le monde

est celui de la bataille connue sous le nom de « Qasr al-Kabir »,

une importante bataille entre les forces du Portugal et du Maroc.

Cette bataille a aussi pour nom :

- La bataille d’Alcacer,

- La bataille des trois rois,

- La bataille de Ksar El Kébir (qasr al-kabir) et enfin,

- La bataille de Wadi Makhzan.

Les ambitions du souverain fanatique du Portugal

En l’an 978 de l’Hégire (1570), le Portugal était gouverné par

Sébastian qui, en l’an dans 976 de l’Hégire (1568), à l’âge de 14

ans, accéda au trône. Au moment de son ascension, il était un jeune

homme malade, entêté, orgueilleux et un fanatique religieux,

indifférent à tout excepté ses impulsions entêtées. Il avait deux

passions dans la vie : la guerre et la religion.

Les années passèrent et son obsession d’organiser une grande

Croisade contre les « infidèles » (les Musulmans) l’emporta. Il

mourait d’envie de lutter contre les « ennemis de Dieu » et tuer des

Maures. Son ambition primaire était de conquérir le Maroc, mais

d’autres projets impérialistes dans les pays des « païens »

hantèrent aussi son imagination. Ce jeune zélé était hanté par des

rêves de conquête et d’expansion de la « sainte foi chrétienne » et

ses espoirs mélangés de ferveur religieuse, avaient le soutien de la

plupart de ses compatriotes.

Depuis la défaite des Maures au Portugal durant le septième siècle

de l’Hégire (treizième siècle), il y avait eu une intensification de

l’esprit de croisade, stimulée par la capture de Grenade par les

croisés, environ trois quarts d’un siècle plus tôt qui avait poussé

ses ancêtres à envahir l’Afrique du Nord et préparer son grand

dessein.

Au début du dixième siècle de l’Hégire (fin du quinzième siècle), le

Portugal avait déjà pris le contrôle de la plupart des côtes

marocaines et était disposé à prendre le pays entier.

Après avoir occupé Azemmour en l’an dans 919 de l’Hégire (1513),

comme un prélude à leur conquête des importantes villes de Marrakech

et de Fès, la fibre patriote ibérique était à son plus haut degré,

reflétée dans les vers du dramaturge du seizième et poète Gil

Vincente qui écrivit :

« Le Roi de Fès défaille,

Marrakech criaille.

Car l’Afrique était baptisée,

Les Musulmans vous l’ont volé...

Mais maintenant Sa Majesté est décidée

De glorifier la foi,

De faire des mosquées des cathédrales,

Par la grâce divine, à Fès.

Pour la guerre, oui, la guerre perpétuelle

Est maintenant sa grande intention ».

La croisade portugaise contre le Maroc

Au Maroc, les invasions portugaises provoquèrent une effervescence

de sentiment qui devait susciter finalement, après des années de

divisions, la réunification du pays sous la dynastie des Bou Sa’d.

Cependant, considérant les Maures comme moins que rien, Sébastian

ferma les yeux sur ces évènements, aveuglé par son obsession tandis

qu’il dressait ses plans pour la

« sainte croisade » et la « guerre sainte (harb

mouqaddas) » contre les Musulmans.

La chance inouïe de mettre en action sa stratégie pour la conquête

de l’Afrique du Nord lui fut offerte quand le souverain marocain Muhammad

al-Moutawakkil des Banou Sa’d, qui était un souverain traître et

apostat, fut renversé par son oncle, ‘Abdel Malik al-Mou’tassim, un

homme cultivé et érudit. Muhammad s’enfuit au Portugal pour

demander de l’aide aux mécréants et Sébastian, tenant son rêve à

portée de main, accepta d’aider le Sultan déposé, non pas pour le

bénéfice du traitre Maure dont il pourrait facilement se débarrasser

mais pour sa propre gloire et la conquête du Maroc.

Sébastien ordonna aussitôt de lever une armée et de l’argent pour

l’expédition avec l’accord de la majorité de ses conseillers qui

étaient d’accord avec son projet bien que les historiens occidentaux

rapportèrent le contraire pour couvrir l’humiliant résultat de la

bataille se contredisant eux même après avoir affirmé que tous

étaient patriotiquement excités à l’idée du projet !

Avec l’intense désir d’imiter ses aïeuls et porté par ses partisans

juvéniles, il rassembla tous les combattants du Portugal et reçut

l’aide des fanatiques religieux et d’autres mercenaires

d’Angleterre, de Flandres, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Irlande,

d’Italie et d’Espagne qui répondirent à l’appel du pape Grégoire

XIII pour la nouvelle croisade. Ce même pape qui autorisa les

inquisiteurs à procéder librement, qui condamna les pratiques des

Juifs, interdit le Talmud et interdit aux médecins juifs et

« infidèles » (Musulmans) de soigner les chrétiens dans toutes les

terres chrétiennes.

Accompagné par cette armée de croisés, toute la chevalerie et les

richesses accumulées de sa nation, Sébastian quitta Lisbonne au mois

de Rabi’ Awwal de l’année 986 de l’Hégire (juin 1578) avec 800

navires, 1.200 selon les historiens marocains de l’époque,

transportant, selon les historiens musulmans de l’époque entre

80.000 et 125.000[1]

soldats et selon les historiens occidentaux récents, le plus bas

chiffre que j’ai trouvé après une journée de recherche est de 15.000

soldats parce qu’ils n’ont pas pu dire moins à cause des 600 navires

de transport qu’ils reconnaissent. Néanmoins je reste persuadé

qu’avec des recherches plus poussée, certains ont rapporté des

chiffres nettement inférieurs.

Des chiffres contradictoires

Quant aux nombres rapportées par les occidentaux, ils sont non

seulement contradictoires, chacun donnant sa propre estimation de la

bataille à laquelle nul d’entre eux ne participa, mais complètement

irréalistes et frisant le ridicule, n’ayant d’autre but que de

couvrir la défaite. Après une recherche superficielle sur Internet,

voici donc un échantillon des nombres rapportés avec les sources

afin que vous puissiez vérifier par vous-même et ils sont très peu

surprenants :

- 15.000 : http://www.ustratos.com/search?q=makhazine.

- 16.000 :

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Ier_du_Portugal.

- 17.000 :

http://www.bibliomonde.com/livre/fables-memoire-glorieuse-bataille-des-trois-rois-828.html.

- 18.000 :

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Alc%C3%A1cer_Quibir.

- 20.000 :

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/593809/Battle-of-the-Three-Kings.

- 23.000 : http://i-cias.com/e.o/battle_three_kings.htm.

- 24.000 :

http://www.scribd.com/doc/36921163/40/THE-BATTLE-OF-THE-THREE-KINGS.

- 25.000 : http://www.syriatoday.ca/salloum-kasr.htm.

- 44.000 :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_l%27Oued_Makhzen.

- 70.000 : http://www.syriatoday.ca/salloum-kasr.htm.

- 120.000 : http://www.ustratos.com/search?q=makhazine.

Pour vous donner un autre exemple grotesque et que je vous invite à

vérifier, j’ai trouvé ce qui suit sur :

http://fr.wikipedia.org/wiki/1578 :

« 12 juillet : Les troupes de Sébastien I de Portugal débarquent à

Assilah avec 17.000 hommes et 600 navires pour protéger les présides

portugais contre la poussée du royaume du Maroc.

4 août : Bataille des Trois Rois, ou bataille de Oued el-Makhazin,

appelée aussi bataille de Ksar el-Kébir. Mort de Sébastien Ier de

Portugal, battu par les troupes d’Abd el-Malik. 8000 portugais sont

tués, 10 à 20.000 sont fait prisonniers, une centaine peut gagner

Tanger et transporter la nouvelle à Lisbonne. Trois souverains

meurent au cours du combat. Don Sébastien et al-Mottaouakkil sont

noyés, et Abd el-Malik meurt de maladie. Son frère Ahmed est

proclamé sultan sur le champ de bataille. Il prend le nom

d’al-Mansur (le victorieux) et fonde la dynastie saadienne qui

atteint son apogée sous son règne. Il fait régner l’ordre avec une

armée de mercenaires (renégats, Turcs…) (fin de règne en 1603) ».

Fin de citation.

En plus de mensonge (« pour protéger les présides portugais contre

la poussée du royaume du Maroc »), je vous invite à compter les

chiffres et même si vous n’avez pas le BEPC, le niveau cours

élémentaire deuxième année suffira largement : 17.000 débarquent,

8.000 sont tués, entre 10 et 20.000 sont pris prisonniers et une

centaine réussit à s’enfuir.

Question : Combien étaient-ils au départ ?

C’est que la mauvaise foi à des cimes et le ridicule des adeptes !

Le débarquement des croisés

Sébastian rassembla dans la plus grande baie portugaise, le port de

Lagos en eaux profondes, toute la flotte portugaise. Et, après avoir

renforcé son armement par de nouvelles pièces d’artillerie, fait

provision d’armes, de munitions et de vivres et embarqué tout son

matériel, Sébastian prit la mer avec son armée le 20 du mois de

Rabi’ Thani de l’année 986 de l’Hégire (26 juin 1578). L’expédition

fit halte, une quinzaine de jours, à Cadis ou de larges renforts

venus d’Europe se joignirent à sa croisade avant de reprendre le

large le 8 juillet et accoster en rade de Tanger.

Sébastian en état de ravissement, réconforté par la vue de

l’innombrable flotte qui l’accompagnait, navigua vers le sud et

l’approche de la côte africaine réveilla son désir pour la gloire de

la guerre sainte contre l’infidèle. L’armée débarqua à ‘Assilah et

campa sur la plage près de la ville ou pendant 18 jours, les navires

déchargèrent leurs flancs dont en plus des combattants et de leur

logistiques, des prêtres, des montures, des courtisans et, selon

certains historiens 9.000 prostituées allemandes et 2.000 chariots,

tirés par les chevaux.

Lorsque les bagages furent enfin chargés dans les wagons, le lundi 4

août 1578, Sébastien revêtit une belle armure brillante qu’il

couvrit d’une pièce en cuir pour atténuer les éclats des rayons du

soleil et appela ses commandants pour déployer son armée selon le

plan de bataille qu’ils avaient élaborés. L’avant-garde fut confiée

à trois corps de troupe, l’aile gauche aux Espagnols et aux

Italiens, l’aile droite aux Allemands et le centre à des mercenaires

et des partisans d’al-Moutawakkil. Des deux côtés du convoi

transportant ses 36 pièces d’artillerie, 200 selon les historiens

musulmans[2],

il plaça ses corps d’arquebusiers portugais encadrés par la

cavalerie.

L’armée prête pour le départ, Sébastien s’adressa alors à ses

troupes et : « les exhorta à s’exposer courageusement pour

l’exaltation de la « sainte foi » et la religion chrétienne, promit

la rémission des péchés, le paradis, des biens, des faveurs et les

assura de la victoire et de la grâce divine en laquelle il avait

toute son espérance et qu’il espérait de son dieu avec un cœur très

chrétien et zélateur... » Et tandis qu’il parlait, les évêques, le

commissaire de « sa sainteté apostolique », et plusieurs

représentants tant séculiers que religieux de divers ordres,

crucifix en main, circulaient à travers les régiments et les

escadrons, les exhortaient et les encourageaient à mourir bravement

pour la sainte foi catholique tout en leur prodiguant force

bénédictions et invocations pour le salut de leur âme.

Lorsque le sermon fut enfin terminé, Sébastien retourna au centre de

l’armée qui se mit en marche. Son plan étaient de prendre

Qasr al-Kabir puis de marcher ensuite vers Fès.

Le 20 du mois de Rabi’ Awwal (24 juillet), un renégat français se

présenta devant les commandants portugais et les informa que ‘Abdel

Malik était à salé avec 34 canons, 17.000 cavaliers et 7.000

arquebusiers. « Les conseillers de Sébastian lui conseillèrent de

retourner en arrière, mais il refusa d’écouter leur conseil,

convaincu de sa propre infaillibilité, de sa juste Croisade, que son

dieu était avec lui et la certitude de la victoire[3] ».

[1]

Muhammad as-Saghir Ibn al-Hajj Muhammad

Ibn ‘AbdAllah al-Ifrani al-Marakkashi dans son livre « nouzhat

al-hadi bi-akhbar moulouk al-qarn al-hadi » a

rapporté : « Les Chrétiens mirent en ligne dans cette

bataille des forces considérables et le nombre de leurs

combattants s’éleva, dit-on, au chiffre de 125.000. Ils

avaient conçu le projet de ruiner le Maroc, de presser les

Musulmans de toute part, et de broyer les adeptes de la foi

sous la meule de l’avilissement; aussi le cœur rempli de

terreur, la poitrine envahie par l’angoisse, les populations

effrayées avaient-elles cru que leur dernière heure était

venue…mais il ajoute que 25.000 hommes restèrent à bord des

navires et que les 100.000, qui entrèrent en ligne au moment

du combat, furent tous tués ou faits prisonniers. Quant à Muhammad

al-Moutawakkil Ibn ‘AbdAllah, il n’avait avec lui qu’environ

trois-cents de ses compagnons ».

|

|